まず、家族信託とは、信託契約に基づいて家族や親族内で財産を家族に信託する仕組みです。信託とは、第三者に自分の財産を預けて管理してもらう、あるいは運用してもらう契約をいいます。成年後見制度とは、高齢者等の財産を家庭裁判所の …

投稿者アーカイブ: office-bit

家族信託で課される税金について

家族信託で課される税金について、信託開始時、信託開始後、信託終了時に分けてご説明いたします。なお、ここでは主に相続税、贈与税についてのご説明となります。契約時にかかる印紙税や不動産の信託登記にかかる登録免許税については「 …

家族信託の受託者が亡くなった時はどうする?

家族信託において一般的には委託者(親)の方が受託者(子)より年齢的に先に死亡する場合の方が割合としては多いですが、不慮の事故や突然の病気等により受託者が委託者より先に亡くなってしまうこともあります。その場合でも原則として …

受益者代理人とは?権限と役割について

受益者代理人は、その名の通り受益者に代わってその権利を行使する役割を担う人です。信託法では「受益者に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する」と規定され、受益者と同等の強い権限を持ちます。 具体的な事例として …

信託監督人とは?権限と役割について

信託監督人とは、信託契約で定められたとおり信託が行われているかどうかを受益者の代わりに受託者を監督する役割の人です。信託監督人はかならずしも置かなければならないわけではありません。 信託監督人が行使できる権限は以下のとお …

家族信託の口座(信託口口座)について

信託口口座とは、信託法に基づき、受託者が、委託者から信託された金銭を管理するための口座です。 信託契約をすることで家族信託の効果は生じますが、預貯金の場合は親名義の預金口座のままでは受託者が管理することはできません。預貯 …

家族信託のメリット・デメリットについて

家族信託のメリットとして、五つの点があります。 一つ目は、認知症による資産凍結を防げる点にあります。認知症になると法律行為ができなくなるので、家族信託を利用することによって本人が元気なうちに財産管理を託せることができ、本 …

家族信託でかかる費用はどれくらいか?

家族信託にかかる費用について、初期費用、継続的にかかる費用、終了時にかかる費用の3つに分けてその概要をご説明します。 1.初期費用 家族信託にかかる一般的な初期費用は次のとおりです。 専門家のコンサルティング費用専門家に …

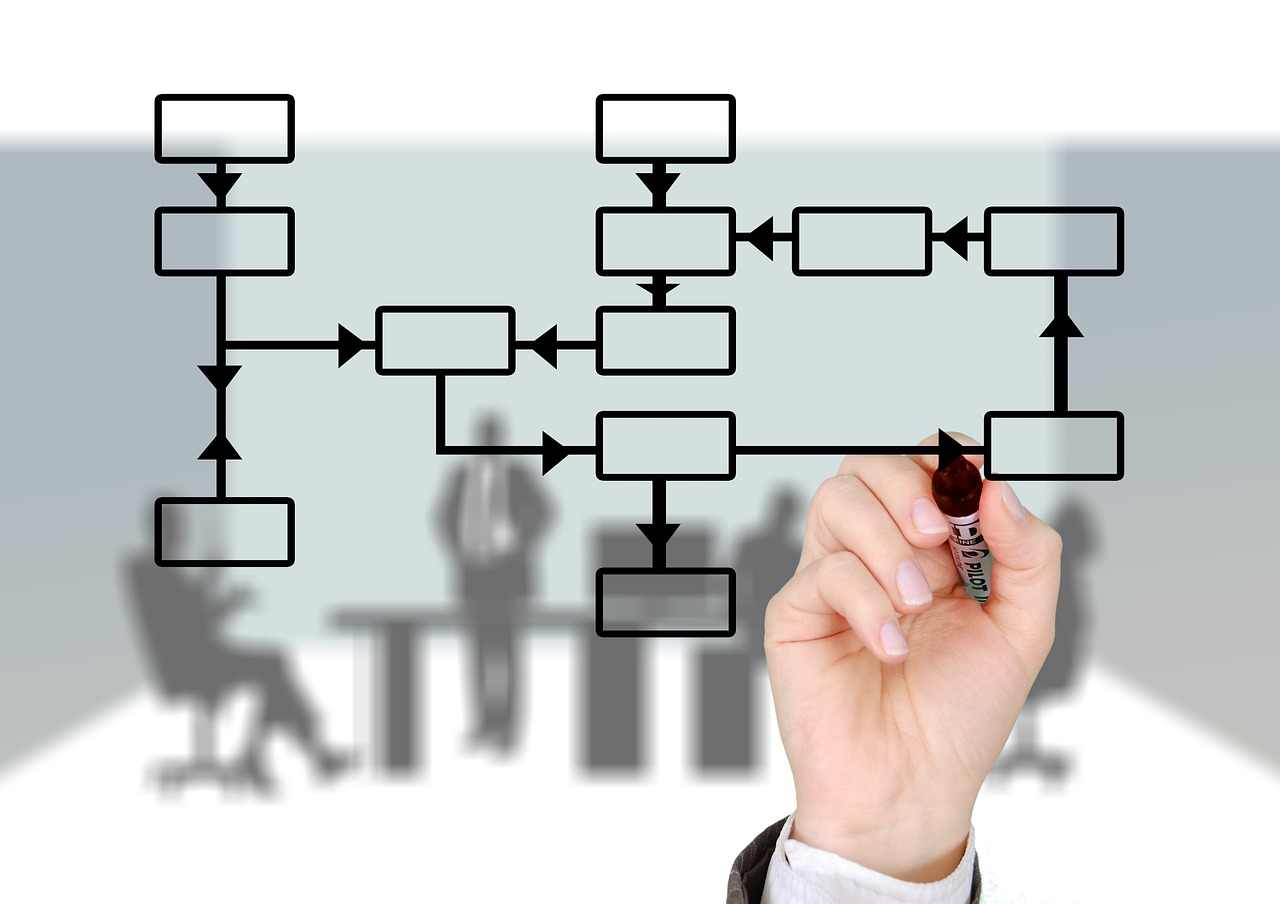

家族信託の手続きの流れについて

家族信託の手続きのおおまかな流れは次のようになります。 1.家族全員で家族信託の目的を決める まずは家族がそろった家族会議の中で、家族信託の目的を決めます。親本人がかなえたいこと、実現したい未来は何か、という希望・思いを …

家族信託における信託財産とは?

家族信託は商事信託と異なり、信託業法の適用を受けませんので、親子間・親族間等で納得して契約したものについては、後述する例外を除き、基本的に財産的価値のあるもの、つまり金銭的価値に換価できる財産であれば原則自由に信託財産の …